測量

基準点測量

既設の基準点を基に新たな基準点の座標値を求めるための測量です。

あらゆる事業を行う際の基礎となる測量で精度や観測方法、使用目的により、1級~4級基準点測量等があります。

水準測量

2地点に標尺を立て、2つの標尺の目盛を読み、その差から高低差を求める測量です。陸上部の土地の標高を求めるために行われます。

現地測量

土地の起伏の状況や、自然物及び人工物の位置と形状を測定し、詳細な地形図を作ることを目的とした測量です。

地形図は防災・設計・施工など様々な用途に利用されます。

路線測量

道路、鉄道などの交通路や、上下水道、かんがい、用排水路などの水路を計画・設計するために、調査や工事を行うための測量です。

路線測量には、線形決定・中心線測量・縦断測量・横断測量などがあります。

用地測量

土地および境界等について調査し、一筆ごとの関係者に境界を確認してもらい、正確な位置と面積を算出し、土地の取得・売買等に必要な資料および図面を作成する作業です。

UAV写真測量・

UAVレーザ測量

(無人航空機

通称:ドローン)

GNSSとカメラ及びレーザスキャナを搭載した無人航空機が上空から撮影した写真やレーザスキャナで計測したデータをもとに三次元点群データ作成する作業です。

地形測量、縦断測量、横断測量をUAVでは1回のフライトですべての測量を網羅することができ、従来の測量に比べて大幅な時間短縮とコスト削減が可能となりました。また、UAVの測量は立入困難な箇所や、災害等危険な現場での測量にも対応できます。

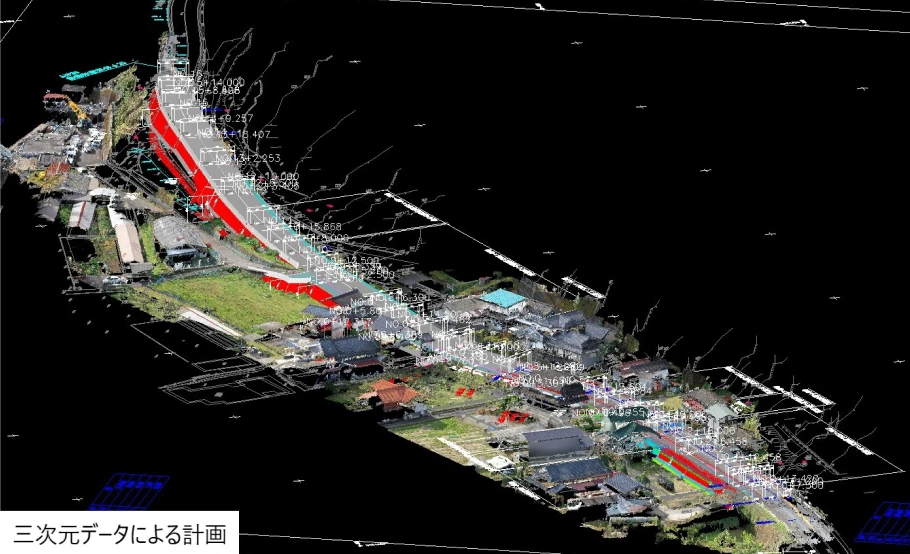

三次元データ処理・作成

UAV写真測量・UAVレーザ測量などで取得したデータの解析を行い、高精度で品質の高い三次元点群データを作成します。

平面図・縦横断図など二次元の設計データをもとに三次元の設計データの作成すりことができます。

作成した三次元データは地元説明会の資料や建設機械に取り込みICT施工などで活用できます。

また、起工測量や出来形計測の分野でも土量計算や出来形管理に利用でき、従来の手法より正確な出来形管理が可能となります。